Temps de lecture estimé: 16 minutes

En mémoire de l'équipage de la NASA Mission STS-51-L, Janvier 28, 1986.

Arrière (LR) : Ellison Onizuka, Christa McAuliffe, Gregory Jarvis, Judith Resnik.

Premier plan (de gauche à droite) : Michael J. Smith, Francis « Dick » Scobee, Ronald McNair.

Note de l'auteur

Début janvier 1986, deux semaines avant la catastrophe de Challenger, j'ai fait un rêve lucide qui, rétrospectivement, reflétait l'atmosphère et les émotions qui régnaient sur le pont intermédiaire de la navette durant les dernières minutes de l'équipage. À l'époque, j'ignorais tout de l'agencement du pont, de la disposition des sièges, du fonctionnement de l'écoutille et de la formation de Ronald McNair dans l'enceinte de sauvetage individuelle ; pourtant, le rêve contenait des éléments cohérents avec tous ces détails.

Pour moi, ce n'était pas une coïncidence.

C'était une forme de précognition.

Je ne demande pas aux lecteurs d'accepter cette interprétation, mais seulement de comprendre que le rêve a précédé l'événement, qu'il est revenu avec force lorsque la tragédie s'est déroulée et qu'il est resté vivace pendant des décennies. C'est la raison même pour laquelle j'ai écrit ce récit : ce qui s'est passé dans ce rêve ne m'a jamais quitté, et sa concordance avec les faits connus ultérieurement continue de défier toute explication simple.

– Erich Habich-Traut

Table des matières

- 1. Introduction

- 2. Le rêve de janvier 1986

- 3. VÉRIFICATION DES FAITS : Configuration de l'équipage

- 4. L'environnement du pont intermédiaire

- 5. Décollage

- 6. VÉRIFICATION DES FAITS : Les conclusions de l’enquête sur l’accident de Challenger

- Trajectoire de vol reconstituée

- 7. Analyse de la capacité de survie

- 8. VÉRIFICATION DES FAITS : L’écoutille ne pouvait pas être ouverte.

- 9. VÉRIFICATION DES FAITS — La balle de sauvetage (PRÉ)

- 10. Réflexion

- 11. Témoignages oculaires des enquêteurs

- 12. Conclusion

1. Introduction

En janvier 1986, je vivais à Galway, sur la côte atlantique irlandaise, dans une maison louée tranquille où vivaient trois personnes aux vies très différentes : Ida, une institutrice à la retraite et notre propriétaire, qui avait passé la majeure partie de sa vie professionnelle à Londres ; Sheila, une jeune étudiante de l'University College Galway, sérieuse et pleine de projets ; et moi-même, âgée de 22 ans à l'époque.

Chaque soir, nous nous réunissions au salon devant la télévision – tasses de thé à la main, le feu de gaz crépitant doucement – pour suivre l'actualité du jour au-delà de la baie. C'est là, ensemble, que nous avons assisté au lancement de challenger.

Au début, tout semblait routinier : le compte à rebours, le nuage de vapeur, l’ascension lente et majestueuse de la navette dans le ciel pâle de Floride. Les commentateurs étaient calmes et aguerris. Nous regardions la traînée blanche des gaz d’échappement s’élever, un petit miracle rendu banal par l’habitude.

Ida, qui avait passé sa vie avec des enfants, semblait particulièrement bouleversée. « Tous ces écoliers qui nous regardent », murmura-t-elle. Je savais qu’elle pensait à Christa McAuliffe, l’enseignante dans l’espace, symbole d’une nouvelle ère porteuse d’espoir dans la participation du public aux vols spatiaux.

Christa McAuliffe avait des origines irlandaises non loin de Galway. Des recherches généalogiques indiquent que son arrière-grand-mère, Mary, était originaire d'Athlone. Cliquez ici pour ouvrir le PDF.Un héritage défini : les racines irlandaises de Christa McAuliffe dans le comté de Westmeath.” dans une nouvelle fenêtre.

Cette nuit-là, bien après que la télévision se soit éteinte et que les derniers reportages se soient estompés dans les grésillements, je suis restée assise près de la fenêtre, à regarder les réverbères scintiller sur le trottoir mouillé. L'explosion se rejouait sans cesse dans mon champ de vision : une traînée blanche, des volutes de fumée, un vide soudain. Tandis que je fixais l'obscurité, un autre souvenir a refait surface : un rêve que j'avais fait plus tôt dans le mois, presque oublié jusqu'à cet instant.

2. Le rêve de janvier 1986

Une nuit, durant la première quinzaine de janvier 1986, j'ai rêvé que je me trouvais dans un espace clos et lumineux. Je ne reconnaissais pas l'endroit : une lumière nette, presque métallique, illuminait les parois lisses qui m'entouraient.

À présent, après ce qui s'était passé, ce rêve me revint avec une clarté troublante. Je ne pouvais me défaire de l'impression qu'il avait, d'une certaine manière, frôlé le même moment.

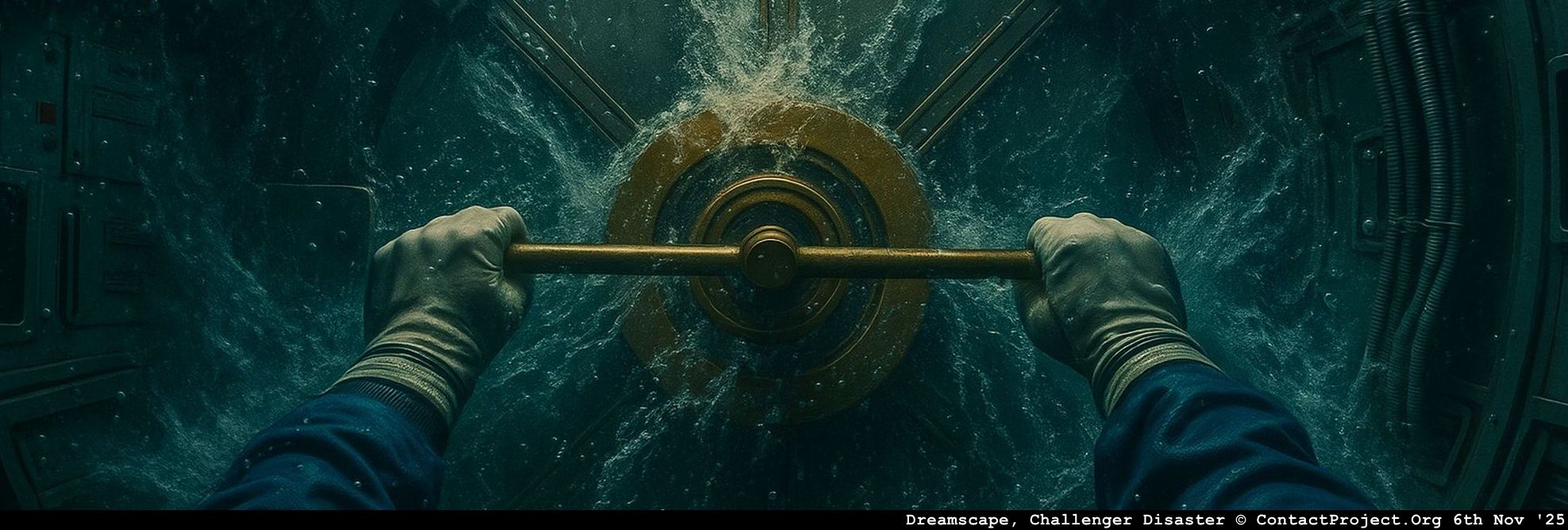

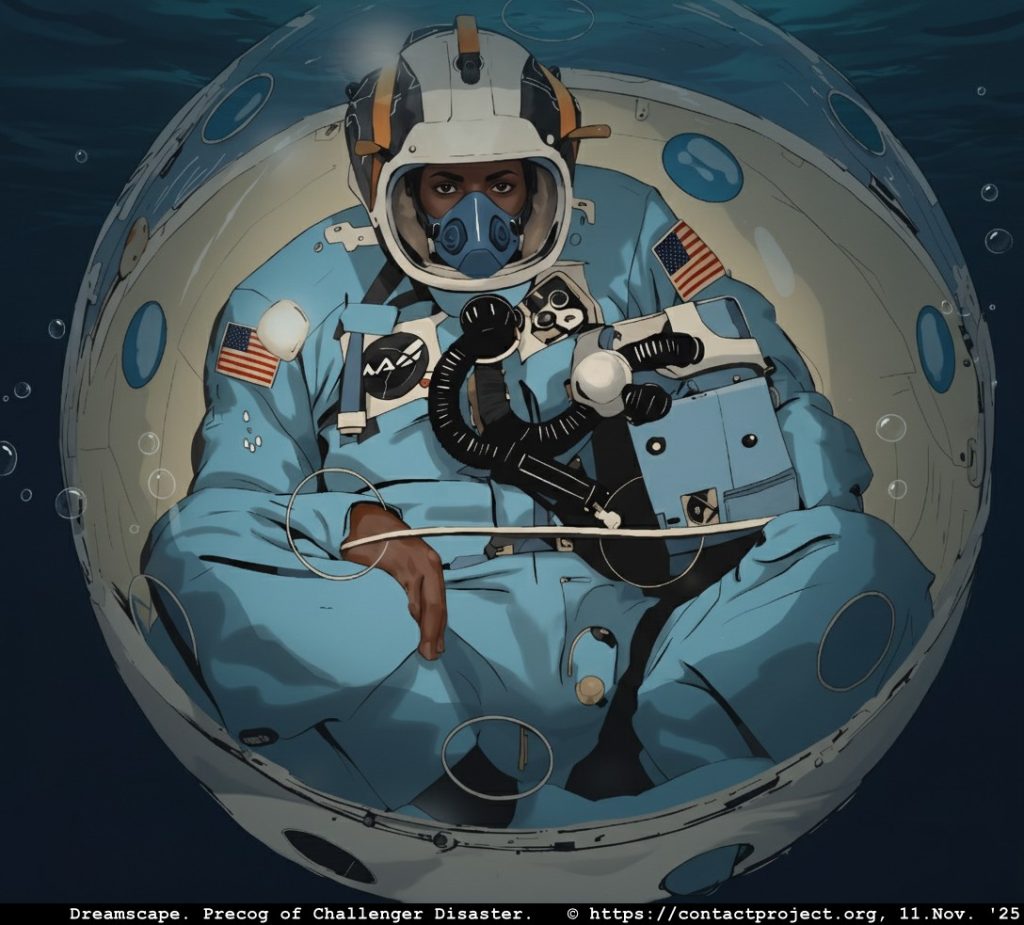

PAYSAGE DE RÊVE

Dans le rêve, j'étais quelqu'un – et ce quelqu'un, à en juger par la perspective et la position, était presque certainement l'astronaute Ronald McNair, assis dans position S5 sur le pont intermédiaire.

De ce point d'observation, j'observai le dos d'une femme assise devant moi. Ses longs cheveux flottaient doucement à l'intérieur de son casque. La cabine était faiblement éclairée, mais résonnait du bourdonnement des systèmes et de la concentration silencieuse de l'équipage.

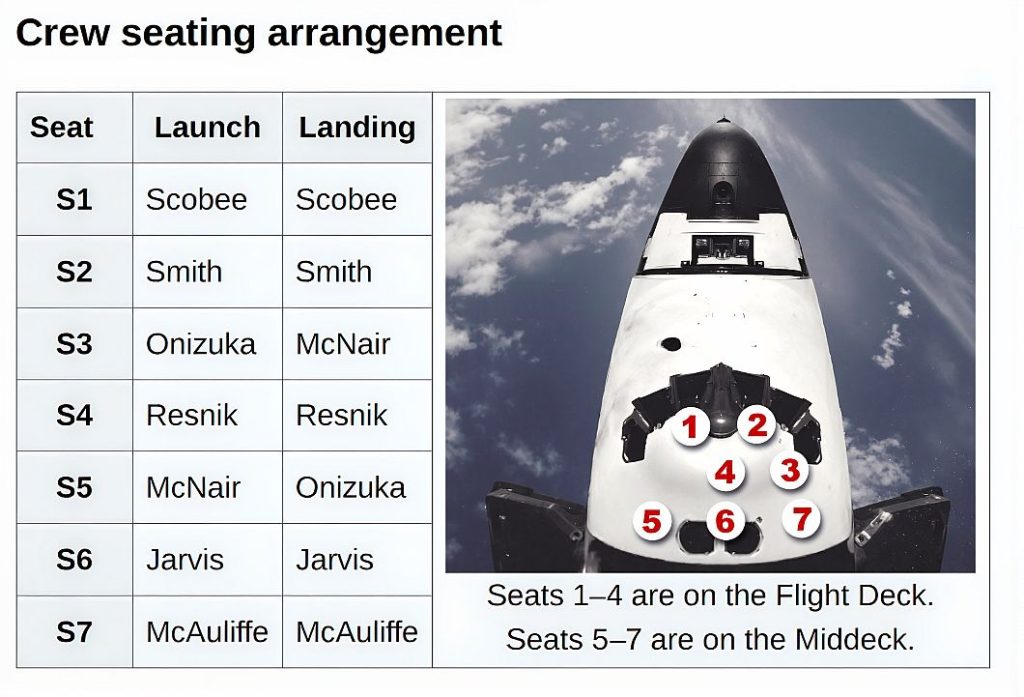

3. VÉRIFICATION DES FAITS : Configuration de l'équipage

L'image suivante est basée sur un cas réel. Photo d'entraînement STS-51-L, reflète la mise en page. Gregory Jarvis est au centre, Christa McAuliffe à gauche, et Ronald McNair près de la trappe d'équipage, à l'arrière droit.

Cette configuration correspond au point de vue spatial du rêve de Ronald McNair.

DREAMSCAPE — Anticipation avant le lancement

Je me souviens d'un sentiment d'impatience – nous allions enfin quelque part, après toutes ces longues préparations.

4. L'environnement du pont intermédiaire

pont intermédiaire de la navette spatiale était légèrement environnement claustrophobeLes astronautes le décrivaient souvent comme fermé et fonctionnel, éclairé principalement par lumières de cabine et réflexions d'en haut. Cela a Aucune fenêtre ouverte pendant les missions.

Dans les dernières secondes avant le décollage, les techniciens ont scellé l'écoutille, emprisonnant l'équipage dans leur petit monde d'air et d'anticipation. La cabine s'est emplie du doux sifflement de la ventilation et des voix régulières et rythmées du poste de pilotage annonçant le décompte. Les casques brillaient sous les voyants des instruments, les visières encore relevées – un dernier souffle partagé par les membres d'équipage.

L'illustration ci-dessus a été inspirée par une photo d'une séance d'entraînementOn y voit Ronald McNair assis près de l'écoutille latérale. Une échelle derrière lui relie le pont intermédiaire au poste de pilotage situé au-dessus. Ses coéquipiers, Jarvis et McAuliffe, sont assis devant lui, à sa gauche (sa droite).

Avant le décollage, l'équipage de la navette était sanglé à son siège par l'équipe de préparation. En position de décollage, les sièges n'étaient pas verticaux mais horizontaux ; autrement dit, les membres d'équipage étaient allongés sur le dos.

La vue dont l'équipage du pont intermédiaire « profitait » était minimale :

Les murs donnaient l'impression d'être assis à l'intérieur d'une armoire à dossiers. Des portes de casiers s'étendaient du sol au plafond, chacune de la taille d'un couvercle de mallette.

5. Décollage

Au signal de sécurité, les visières se refermèrent brusquement, l'une après l'autre, isolant chaque astronaute du son de sa propre respiration.

Le grondement montant se transforma en un rugissement physique. La structure se déforma ; les sangles se resserrèrent ; l'accélération plaqua chacun plus profondément dans son siège.

Puis, un événement inattendu :

La voix du pilote : « Euh… oh. » (Cette exclamation est consignée dans l'enregistreur de vol récupéré.)

At T+73 secondes, la navette spatiale Challenger s'est désintégré suite à une défaillance catastrophique du joint torique du surpresseur.

Et puis – le silence ?

PAYSAGE DE RÊVE – Panique et formation

Nous sommes à l'intérieur du corps de Ronald McNair.

« L’une des personnes que je voyais était une femme. »

Soudain, un événement inattendu se produisit. Il y eut panique et cris.

J'éprouvais un calme surnaturel. C'était l'entraînement d'astronaute qui avait pris le dessus.

J'avais peur de manquer d'air et j'ai donc essayé d'activer l'alimentation en air de secours.

6. VÉRIFICATION DES FAITS : Les conclusions de l’enquête sur l’accident de Challenger

1. ENQUÊTE SUR L'ACCIDENT DU CHALLENGER

2. Rapport au Président

- La cabine de l'équipage est restée en grande partie intacte pendant la rupture.

- Il s'est élevé avant d'entamer une chute libre.

- Le module d'équipage a subi une panne totale d'alimentation et de communication. L'équipage a tenté de rétablir le courant.

- Durant la descente, les astronautes Smith (S2), Onizuka (S4)et Resnik (S3) activé leur Appareils respiratoires d'évacuation individuelle (PEAP), Commandant Scobee (S1) Non. Les paquets restants sont introuvables, nous ignorons donc s'ils ont été activés.

Même si la cabine s'est progressivement dépressurisée, les enquêteurs ont conclu que l'équipage serait resté conscient suffisamment longtemps pour apercevoir la surface de l'océan monter vers eux.

Aucune preuve d'une dépressurisation soudaine et catastrophique n'a été trouvée. (Une dépressurisation soudaine aurait entraîné une panne de courant, que l'alimentation en air soit assurée ou non par le système PEAP.)

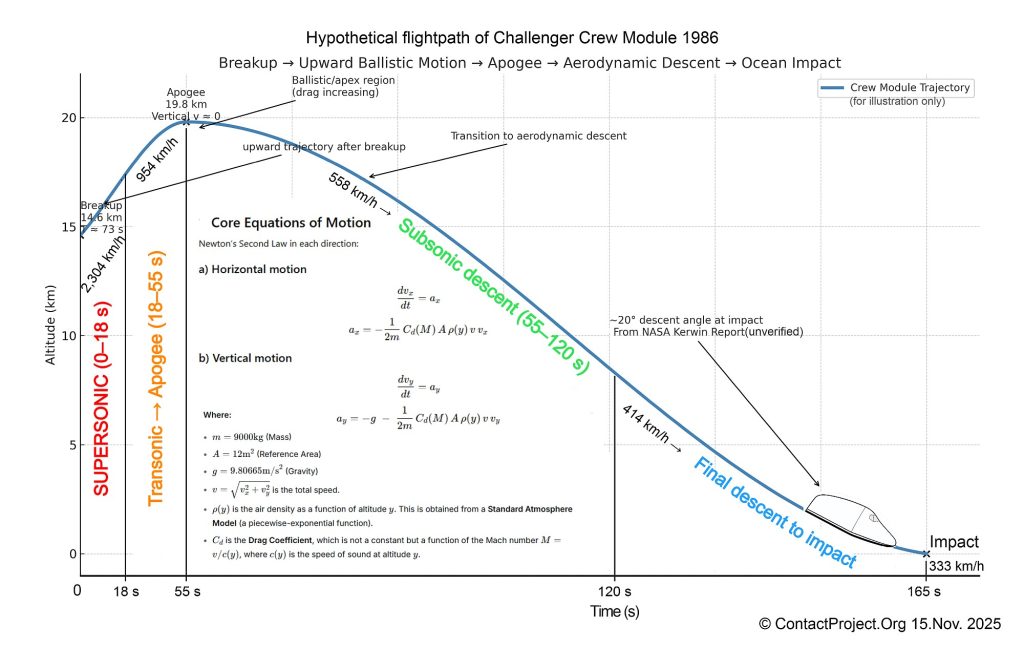

Trajectoire de vol reconstituée

Voici la trajectoire de vol reconstituée du module d'équipage de Challenger – de sa désintégration à son impact dans l'océan, seulement 167 secondes plus tard :

Le graphique illustre la montée de la cabine pendant près d'une minute avant sa descente finale, en passant par les phases supersonique, transsonique et subsonique. J'ai ajouté les équations physiques et le chronométrage pour une compréhension claire de la séquence complète.

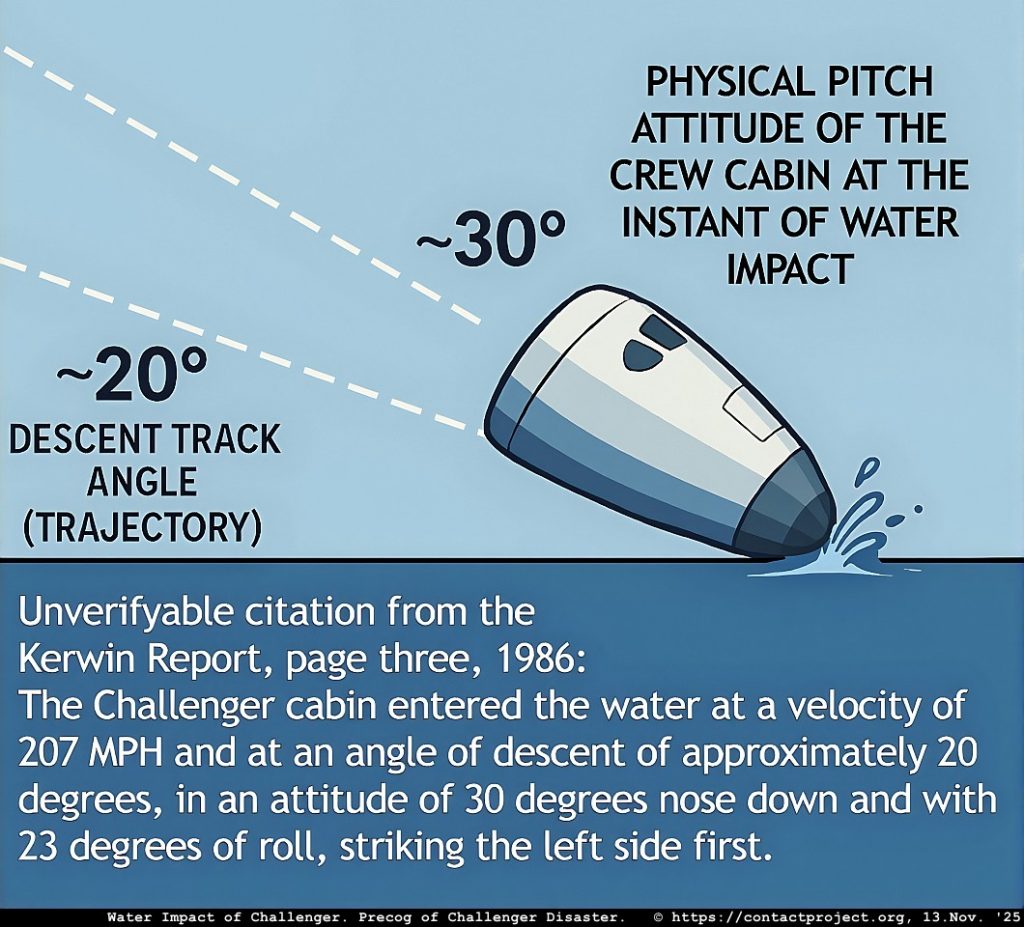

Ensuite, le compartiment de l'équipage de la navette a percuté l'eau à une vitesse d'environ 207 mph (≈ 333 km/h):

- 20 ° degrés sous l'horizontale (un vol plané peu profond)

- 30° degrés nez vers le bas

- à propos de 12° les degrés roulent

La constatation d'une inclinaison de « 30° vers le bas » (et d'un roulis associé) était pas l'attitude au moment de la rupture. Il s'agissait plutôt de la reconstitution de l'attitude du compartiment de l'équipage au moment où frapper l'eau.

L'analyse des dommages physiques, « médico-légaux », subis par la cabine récupérée a permis de déterminer son orientation au moment de l'impact. La trajectoire de 20°, en revanche, a été calculée à partir de données radar suivant l'arc balistique de la cabine. avant impact.

Mes simulations physiques montrent que les estimations de la force G varient de 60 g à 386 gCette large fourchette montre que la force G finale dépend presque entièrement d'un facteur inconnu : la proportion de la surface de la cabine qui a heurté l'eau dans les premières millisecondes de l'impact oblique.

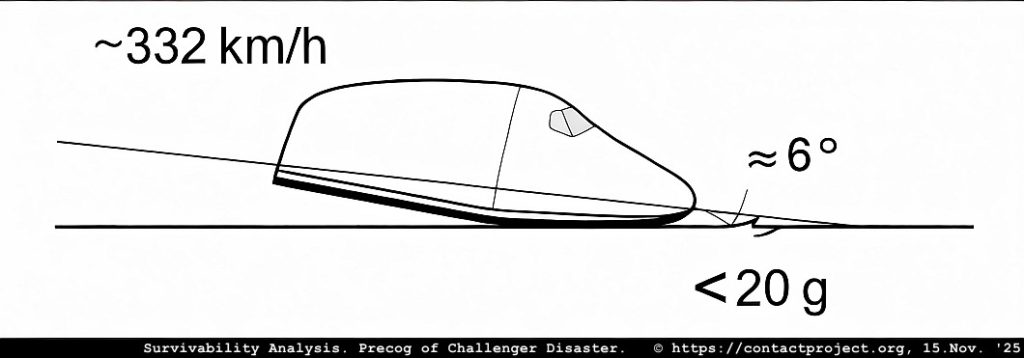

7. Analyse de la capacité de survie

Compte tenu de la nature de mon rêve lucide, une grande partie de mes réflexions s'est concentrée sur la survie possible de l'équipage. Pour une survie infime (≤ 20 g pendant ~100 ms) à ~92.5 m/s, le module d'équipage n'aurait pas eu besoin de plonger, mais de glisser dans l'eau selon un angle très faible (quelques degrés). En utilisant une profondeur d'arrêt (distance) de 0.2 à 0.3 m dans l'eau, la limite de vitesse verticale est fixée par :$$ a \approx \frac{(v \sin\theta)^2}{2s} \le 20g $$ ce qui implique : $$ \theta \lesssim 5.5^\circ\text{–}6.7^\circ $$

Même avec une distance d'arrêt très généreuse de 1 m, l'angle aurait dû être de : $$ \theta \approx 12^\circ $$

L'angle d'entrée dans l'eau nécessaire à la survie aurait donc été inférieur à 10° (≈5.5° – 6.7°), plus faible que celui qu'un avion de ligne peut atteindre lors d'un amerrissage contrôlé. Ce scénario était physiquement impossible.

Le récit qui suit est celui de Ronald McNair. Peut-être que ce rêve de janvier 1986 n'était pas un rêve, mais un espoir.

PAYSAGE DE RÊVE – Tentative d'évasion

Au moment de l'impact avec l'eau, j'ai brièvement perdu connaissance. À mon réveil, j'ai tenté, encore sous l'effet de la brume, de me diriger vers le sas – peut-être le sas intermédiaire (Il s'agissait en fait de la trappe d'entrée/sortie de l'équipage, j'étais assis juste à côté) - pour sortir, mais elle était bloquée.

Je pensais qu'il ne s'ouvrait pas à cause de la pression extérieure.

Le sas avait été conçu pour s'ouvrir sur le vide spatial ou sur une pression atmosphérique neutre, mais pas contre pression hydrostatique de l'eau.

8. VÉRIFICATION DES FAITS : L’écoutille ne pouvait pas être ouverte.

C'est exact. La trappe s'ouvrait vers l'extérieur. L'eau poussant de l'extérieur aurait empêché son ouverture. Après le Challenger accident, a ajouté la NASA boulons explosifs cette trappe permettait l'éjection d'urgence, mais même ce système n'était pas conçu pour une utilisation sous-marine.

PAYSAGE DE RÊVE – La « bulle d’air »

« Je sombre dans les ténèbres, englouti par l'eau, et je m'efforce frénétiquement d'ouvrir le sas scellé qui refuse de s'ouvrir. »

Je tente à nouveau d'activer l'alimentation en air de secours.

J'espère que le dispositif d'alimentation sans fil nous empêchera, moi et la femme à côté de moi, de nous noyer. La situation est similaire à celle pour laquelle nous nous sommes entraînés : une brèche dans la coque provoquée par l'impact d'une micrométéorite, où le dispositif pourrait nous maintenir en vie. J'espère qu'il nous sauvera de la noyade.

Puis l'instant devient surréaliste.

J'essaie désespérément de me glisser dans une sorte de ballon et de le gonfler d'air ; si j'y parviens, je pourrai peut-être respirer et survivre. Mais je lutte et je n'y arrive pas.

Je regrette amèrement de ne pas avoir réussi à ouvrir le sas avant de perdre connaissance.

Fin du rêve, 14 janvier 1986.

9. VÉRIFICATION DES FAITS — La balle de sauvetage (PRÉ)

Les six premières candidates astronautes féminines de la NASA (1978) posent avec un prototype Enclos de sauvetage personnel (la « boule de sauvetage » blanche) au Centre spatial Johnson. Cette sphère de 36 cm de diamètre était à peine assez grande pour qu’une personne puisse s’y blottir avec une heure d’air, et elle servait à tester la claustrophobie des candidats astronautes pendant leur entraînement.

En réalité, Ronald McNair Enceinte de sauvetage personnelle (PRE) L'expérience de formation est la source concrète de l'image de la « bulle d'air » du rêve. McNair a été sélectionné en 1978 dans le cadre de Groupe d'astronautes 8, devant prouver qu'il pouvait supporter un confinement extrême en grimpant à l'intérieur du PRE pendant l'entraînement.

Le PRE lui-même n'a jamais dépassé le stade des essais et était jamais utilisé lors de véritables missions de la navette spatiale.

Le souvenir d'être enfermé dans cet espace exigu m'a profondément marqué. La scène onirique où l'on se recroqueville sur soi-même pour survivre – se blottissant dans une minuscule bulle d'air – fait écho à l'épreuve bien réelle vécue par McNair, se contorsionnant à l'intérieur du PRE, cherchant du réconfort dans une poche d'air et espérant que cette petite bulle d'oxygène le maintiendrait en vie. Hélas, ce n'était qu'un rêve ; car aucune boule de sauvetage de ce genre ne se trouvait à bord de la navette.

10. Réflexion

Je me souviens rarement de mes rêves, et rares sont ceux qui ont été remarquables.

Celui-ci l'était.

C'était aussi un rêve lucide : j'ai tenté d'en influencer le dénouement, mais je n'y suis pas parvenu.

11. Témoignages oculaires des enquêteurs

Journaliste Denis E. Powell of Le Miami Herald (1988) a résumé les conclusions post-récupération :

« Lorsque la navette s’est désintégrée, le compartiment de l’équipage n’a pas subi de dépressurisation, du moins pas immédiatement. »

Il y a eu une secousse désagréable — « un bon coup de pied dans les fesses », comme l'a décrit un enquêteur — mais elle n'était pas assez violente pour causer des blessures.

Cela explique probablement le « oups » qui fut le dernier mot entendu sur l'enregistrement du poste de pilotage récupéré au fond de l'océan deux mois plus tard…

12. Conclusion

Trois décennies se sont écoulées depuis ce terrible matin, et ce n'est que maintenant que j'ai trouvé le courage de mettre cette expérience par écrit et de la partager ouvertement.

Je sais que revenir sur cette tragédie peut sembler inutile, voire douloureux.

Certains pourraient se demander pourquoi quelqu'un reviendrait sur un moment qui a provoqué une telle douleur – surtout lorsque ce que je décris évoque les derniers instants de personnes aimées, chéries et irremplaçables.

La seule réponse que je puisse donner est la suivante :

Je m'en souviens.

Elle vivait en moi – deux semaines avant que le monde n'en soit témoin.

Et porter ce fardeau seule pendant si longtemps ne me semblait plus juste.

Aux familles, je présente mes excuses les plus profondes et les plus sincères si ces réflexions rouvrent de vieilles blessures.

Mon intention n'est pas d'accroître votre chagrin.

Je ne peux partager que ce qui m'est resté en mémoire, exactement tel que je l'ai vécu.

L'équipage de la navette spatiale Challenger étaient, et seront à jamais, des héros –

dans leur travail, dans leur courage et dans chaque vie qu'ils ont marquée.

Ceci est écrit à la mémoire de tous ceux qui n'ont pu être sauvés –

que ce soit dans la vie éveillée ou en rêve.

Peut-on changer le passé ?

Je ne sais pas.

Mais nous pouvons l'honorer.

Et ce souvenir fait désormais partie de ce passé.

Références

- Bureau d'histoire de la NASA : Rapport Kerwin (1986) – « La cause du décès des astronautes de Challenger ne peut être déterminée avec certitude. »

- Wikipedia: STS-51-L

- Powell, DE (1988). «Le destin de l'équipage du Challenger, " Miami Herald Tropique chargeur.

- Il y a trente ans, l'équipage de Challenger a plongé vivant et conscient vers une mort certaine., Gawker (2016).

- Des indices laissent penser que des astronautes étaient en vie lors de l'automne, NBC Nouvelles (2003).

- Commission NASA/Rogers, Rapport de la Commission présidentielle sur l'accident de la navette spatiale Challenger (1986).

✅ Résumé de vérification des faits

| Réclamer | Statut | Remarques |

|---|---|---|

| La cabine de l'équipage a résisté à la rupture | ✔ Vrai | Confirmé par la NASA et la Commission Rogers |

| La descente a duré environ 2 min 45 s | ✔ Vrai | données de suivi radar de la NASA |

| Vitesse d'impact ≈ 200 mph | ✔ Vrai | Estimation de la NASA, rapport Kerwin |

| 3 PEAP activés | ✔ Vrai | Données de récupération de la NASA |

| Cause de l'accident : joint torique SRB | ✔ Vrai | Commission Rogers |

| Conscience possible de l'équipage jusqu'à l'impact | ⚠ Probable | Aucune preuve de durée ; conforme aux conclusions de la NASA |

| « Au moins une personne a survécu à l’impact. » | ✖ Non pris en charge | Les forces d'impact (> 200 g) étaient non supportables |

| La cabine a plongé dans l'océan, le nez en avant. | ✔ Pris en charge | Analyse hydrodynamique de la NASA (≈ 10–20°) |

Cet article fait partie d'une série, tous liés à une observation inexpliquée que j'ai eue en 1986 en Irlande :

- Prémonition de la catastrophe de la navette spatiale Challenger

- OVNI au-dessus de la baie de Galway Chapitre 1 : La rencontre de Salthill de 1986

- Le rapport Black UFO:Le prince Charles, un Jumbo Jet et une nuit de mystères aériens

- OVNI au-dessus de la baie de Galway Chapitre 2 : Message de détresse psychique provenant d'un OVNI écrasé

- OVNI au-dessus de la baie de Galway Chapitre 3 : Les Irlandais Tuatha Dé Danann en tant que visiteurs cosmiques

- Vidéo et écoutez : « L’Arrivée des Tuatha Dé Danann » Music Video

- OVNI au-dessus de la baie de Galway Chapitre 4 : Rétro-ingénierie du transistor à couplage quantique

- Le transistor à couplage quantique (QCT) : Amplifier le vide

- L'information peut-elle voyager plus vite que la lumière ? – Sans briser la physique ?